四年前我有一次眉毛移植,我永远不会再接触它们了

螺丝冬天。因为,众所周知,冬天来了干燥的皮肤。皮肤科医生将它击败我们:干燥,寒冷的冬季空气会吸收皮肤的水分。对大多数人来说,这意味着使用乳液。对我来说,这就像一部恐怖电影。寒冷的天气让我的脂溢性皮炎无法缓解,对于那些不知道是什么的人,想象一下干燥的Elmer的胶水涂在眉毛下的皮肤上。这是我过去八年生活的简短版本:女孩皮肤状况良好;科学一无所知。女孩有一种挑选特定的强迫症,导致她的眉毛永久脱落;科学一无所知。女孩要求什么科学 不 知道;女孩得到眉毛移植;女孩承认科学知道一件事。我会解释一下.

八年前,在17岁时,我被脂溢性皮炎的终身幽灵所吸引。 Derms和研究人员仍然不确切知道为什么或如何发生,但它是由您的免疫系统在某些区域过度生产皮肤细胞引起的。每个人对不同的治疗方法都有不同的反应,所以唯一要做的就是试验和错误的每一种可能的解决方案.

鳞片,鳞片,病变 – 用于描述“seb derm”的每个词听起来像医学教科书。但是没有人准确地描绘出发生的事情。再次,图片干燥埃尔默的胶水,或生长在树干上的浅蓝色地衣(这是谷歌图片)。皮肤版本依赖于我的眉毛。对于其他人来说,它看起来像还没有上升的头皮屑片。对我来说,看起来像猫薄荷片等着我去挖我的指甲并把它们捡起来。而我喜欢,我的意思是, 爱 选择.

写这个感觉就像倾吐我的胆量并将我的大肠扔到屏幕上,因为谈论成瘾是难以言语的。你如何解释自己皮肤失去控制的感觉,并成为引起自己痛苦的人?你是坏人;只要你能有意志力和自我控制力就可以走开。但成瘾并不像意志力,或对或错。这是一种原始的,深层次的冲动:感受你的眉毛。找一面镜子。当我选择上帝时,感觉不可思议。这是一种纯粹的幸福,一种即时访问的流动状态,让我的心平静,让我安静下来(现在时态,因为它永远不会消失)。我可以呼吸,我有一个一心一意的目标:摆脱片状。他们不应该在那里.

心理很容易。感觉这是一个我能解决的问题,即使后果使我变成了残骸,因为眉毛随着我拉出的每一片都出来了,但我仍然无法阻止。采摘,我做到了让自己流血,是一个简单的缓解焦点和控制 – 即使它让我哭泣,眉毛生气和发炎,恨我自己和我的样子。皮肤病和皮肤采摘条件 – 讽刺的是你脸上的肘部.

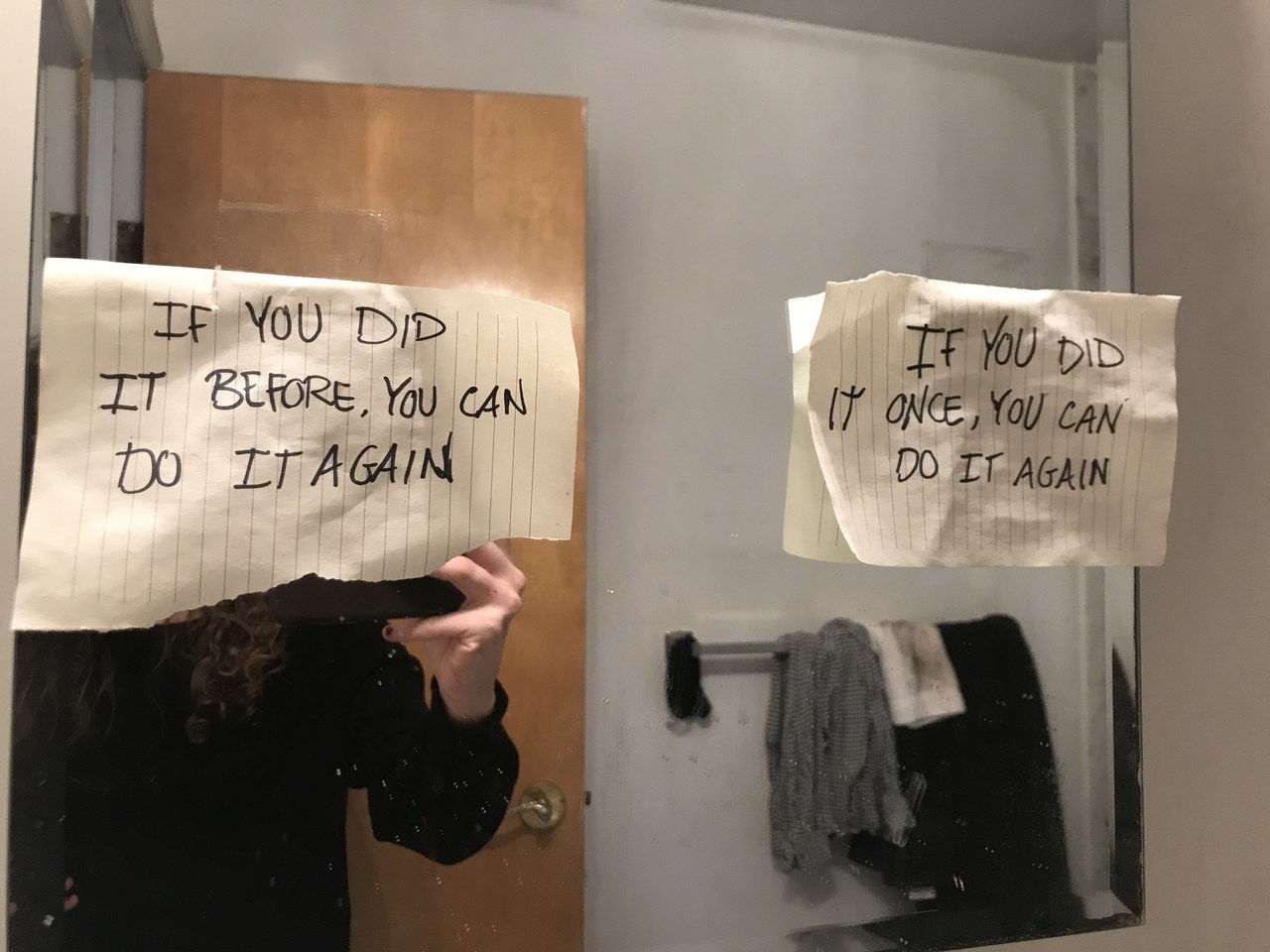

我把它们放在我的浴室镜子上以提醒自己可以停止采摘(并作为眼罩)。有时他们工作.

缓解

在2010年,脂溢性皮炎是一个难以破解的坚果,它仍然是。我不顾一切地想找到治疗方法,我看过皮肤科医生之后的皮肤科医生,每个人都会招募其他工作人员来讨论我的生活,就像一个受教育的时刻。花了大约一年的时间才找到解决方案:一轮口服类固醇重新启动了我的免疫系统(由于“可能致命的肝脏损伤”而已经从市场上取消了),加上仅处方的抗真菌酮康唑洗眉膏我仍然必须每天使用,并在晚上使用免疫系统抑制药膏。每天都感觉被困在一个非常个人的地狱 – 并且医生对病情不确定,似乎它可能永远不会结束。这是一个真正的选择,我对我妈妈的模糊记忆告诉我,我不得不超过我的眉毛.

在那段时间里,我也不停地挑选眉毛。当时,心理学家对慢性皮肤采摘知之甚少。它来自“dermatillomania”,虽然它已被重新命名为“脱臼症”,被描述为“与强迫症有关的精神疾病”。将其理解为强迫症是有帮助的。我会给任何能够及时回到我看到的一位治疗师的东西,他试图给我其他东西来占据我的手指,并告诉她开处方药。行为的替代方案没有做什么,所以我从另一边出来的眉毛稀疏,被挑选并且没有从几个月的重复性伤害中成长.

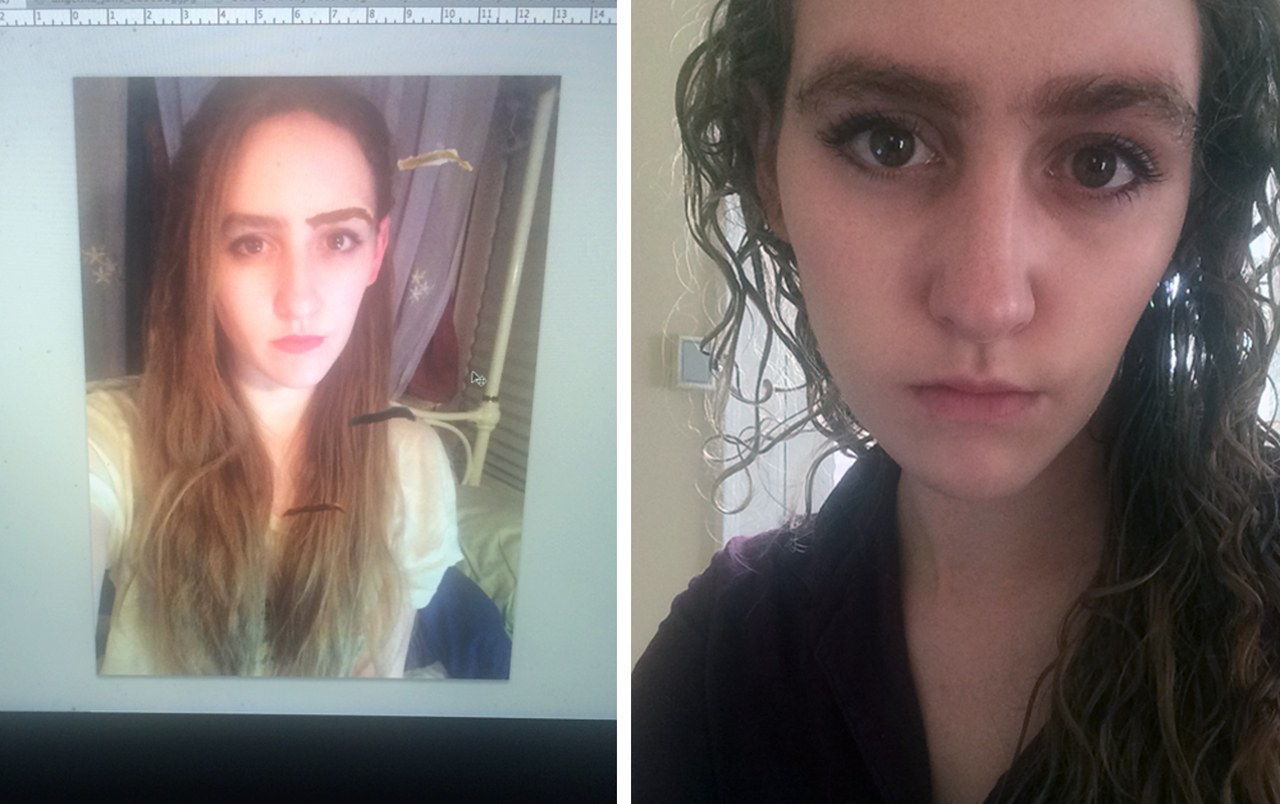

我的眉毛的尖端,弓形和尾巴受到最严重的打击,裸露的皮肤透过,只留下微弱,细细的眉毛。在用丝芙兰提供的每一种选择填满我的眉毛四年后,我厌倦了,我想要的是如果疾病没有把它从我身边带走的话我会有的眉毛。我拍摄和憎恨的每张照片,我都责怪我的眉毛和我自己 – 不仅仅是为了把它们挑出来,而是为了不把它们填满,以使自己看起来“好”。每天早上都有压力,这种压力很大。我去的每个地方,偏执都感觉像一根绳子,一直担心我的眉毛“移动”或融化了。我不记得我什么时候才知道眉毛移植甚至存在,但在2014年,纽约有一位医生会这样做。因此,在大学四年级的冬天休息时,我决定收回我原本应该拥有的眉毛.

移植

我非常幸运,我的家人可以负担得起,因为保险什么也没有,而且它并不便宜 – 2014年12月的5,500美元。在咨询了我想要什么以及他能做什么之后,我安排了预约。当这一天到来时,我和我的妈妈出现了,走进房间,没有发出警告,他拿起一把剪刀,在我的头后面刮了一缕头发。好吧,来吧。他告诉我这是过程的一部分,但该死的,它是突然的。这是完整的要点和警告,因为它有点血腥。一旦他们可以进入那个条带,他们就会去掉皮肤并将其缝合起来(你不会把头发弄回来,但是我的头发很厚,很卷曲,所以不能看到缺席)。然后,他们通过做小切口并将卵泡植入其中,并希望它们能够生长,这就像他们在直发式头发中使用的技术基本相同,但是在我的脸上,他们通过精心的方式将毛囊移植到眉毛上。.

不能保证哪些卵泡会消失,但是当我看到自己之后,我能想到的只是,好吧,这种情况已经变得越来越糟糕。我的眉毛是红色的,浮肿的,看起来很古怪。我觉得像夸西莫多,我的眼睛藏在我肿胀的眉骨下面。我和妈妈回家了,我哭了一个星期。除了坐下来考虑我的绝望之外,我以后做的工作基本上没什么 – 毛囊必须服用,所以我不能让我的眉毛湿了一个星期(如不洗澡),我不得不轻轻地轻拍在他们身上用温暖的毛巾擦掉任何残留的结痂.

左:用2014年的技术尝试修眉形状。右:术后一周.

善后

大约两个星期后,你几乎不知道我已经完成了它。术后肿胀消失了,但我也没有新发。在过去的四年中,头发已经长大,现在我已经合法地满了眉毛。由于毛囊来自我的头皮,它们会像我头上的毛发一样长大。我有一个非常有弹性的卷发,这意味着每隔几周我就必须用指甲剪修剪它们,以保持头发看起来像眉毛。除此之外,我害怕碰它们。我仍然会使用铅笔或润发油(这个价值9美元的Dipbrow dupe是我最喜欢的),但是当你为眉毛付出近6000美元时,你不仅仅是漫步穿过一个穿线器而是让它们拥有它。你用镊子推开任何来到你身边的人.

令人惊讶的可能是没有人,男人是唯一觉得自己有权在眉毛上给出无可争议的反馈的人(仅限于约会应用,白痴)。但是就像人们在剃掉头脑后谈到生活一样 - 任何一个带着批评性言论的人都会直接进入混蛋箱,这会让事情变得更容易。另外,我有一张王牌:Beyoncé的化妆师曾经称赞过他们,所以是的,我很好。而且由于目前全力推动(以及拥抱你是谁),唯一的其他评论绝对是积极的。让它们“塑造”是不可能的,但这是一个美容实验我很酷的传递。我听说过很多人后悔九十年代.

移植手术有创伤吗?是。我的眉毛奥德赛被抽出来了吗?完全。我并不后悔做这件事,但就像我开始这件作品一样,把冬天搞得一团糟。因为每年冬天,片状和鳞片都会回来,当天气降临时,它们是否会消失是一种折腾。对于那些不确定的星期,我回到了第一个方向。对自己无能为力,撬开片状物,并在此过程中再次失去眉毛。在过去的几年里,研究人员已经将脱臼症与强迫症联系起来,所以我终于开始治疗了。感觉就像面对一个恐惧,无助,不安全,不确定和自我厌恶的王朝。但我确实有很好的眉毛。最起码到现在.

雷切尔是魅力杂志的美女作家。跟着她@ rnussbaum11.